Mehrere Monate in einer Übergangswohnung, während der eigene Lesestoff in Kisten darauf wartet, endlich auch nach Russland zu reisen. Buchläden, die mit internationalen Titeln eher mittelmäßig sortiert sind. Potschta Rossii, eine direkte Abkürzung in den Päckchen-Orkus.

Es gibt viele Gründe, warum die Lesemischung 2014 ein bisschen bunter war als sonst, nach dem Prinzip: Gelesen wird, was da ist. Auch viele Leihgaben waren dabei – nur ein Teil von dem, was unten steht, ist also auch oben auf dem Foto zu sehen.

Zeit zum Lesen war dafür viel da. Wie das halt so ist, wenn die Zahl der Freunde in Reichweite plötzlich wieder einstellig ist, draußen ständig Schnee liegt und das Pendeln zur Arbeit mindestens 60 Minuten dauert, eine Strecke.

Was bleibt, sind ein paar Trends: Die wiederentdeckte Liebe zu Christopher Isherwood. Die drei „Lucifer Box“-Bücher von Mark Gatiss, so großartig überzeichnet und liebevoll trashig. Zum ersten Mal seit ewig wieder Kurzgeschichten lesen, von Hilary Mantel, gefolgt vom Vorsatz, das wieder öfter zu tun. Stephen Frys neuen Autobiographie-Band ganz okay finden, aber zwei andere Bücher von ihm deutlich besser. Ilf und Petrow als schmerzfreier Einstieg in die russische Literatur. Zum zweiten Jahr in Folge ein richtig gelungener „Inspektor Rebus“, wobei der Dienstgrad nicht mehr stimmt. Hier also die komplette Liste:

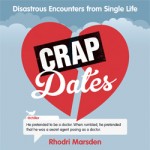

“Crap Dates: Disastrous Encounters From Single Life” von Rhodri Marsden. Gelesen für eine Kolumne in der WAZ. Das Format „Komm, wir dengeln aus Tweets ein Buch zusammen“ ist ja bekannt, das hier ist trotzdem originell und ein Grinsen wert. Muss man aber nicht kaufen, es reicht auch, @Rhodri Marsden bei Twitter zu folgen.

Gelesen für eine Kolumne in der WAZ. Das Format „Komm, wir dengeln aus Tweets ein Buch zusammen“ ist ja bekannt, das hier ist trotzdem originell und ein Grinsen wert. Muss man aber nicht kaufen, es reicht auch, @Rhodri Marsden bei Twitter zu folgen. Eines dieser Bücher, wo bei Titel und Design komplett klar ist, dass es an Frauen vermarktet werden soll. War dann aber doch ganz lesenswert und hat mich besonders interessiert, weil es im Zweiten Weltkrieg auf Guernsey spielt, unter deutscher Besatzung. Im echten Leben gehörte damals mehrere Jahre lang mein Opa zu diesen Besatzern, der diese durchweg ruhige Zeit immer als „wir haben da die Tomaten gehütet“ beschrieben hat. Wenn er Heimaturlaub hatte, fuhr er dagegen „in den Krieg“.

Eines dieser Bücher, wo bei Titel und Design komplett klar ist, dass es an Frauen vermarktet werden soll. War dann aber doch ganz lesenswert und hat mich besonders interessiert, weil es im Zweiten Weltkrieg auf Guernsey spielt, unter deutscher Besatzung. Im echten Leben gehörte damals mehrere Jahre lang mein Opa zu diesen Besatzern, der diese durchweg ruhige Zeit immer als „wir haben da die Tomaten gehütet“ beschrieben hat. Wenn er Heimaturlaub hatte, fuhr er dagegen „in den Krieg“. Sabine Heinrich finde ich schon so lange so gut, dass ich ein bisschen Sorge hatte, ob das denn auch was wird mit dem Buch und ich sie hinterher bitte immer noch mögen kann. Am Anfang, als sich dann ein Frau-zwischen-zwei-Männern-Plot auftat und sich eine Oma mit potentiell gutem Rat abzeichnete, hatte ich kurz ernsthaft Sorge. Aber dann war das doch gar keine altersweise Rosa-Bäckchen-Oma, und es ging auch nicht um die Suche nach dem einen, wahren Mann als Lebensentwurf. Stattdessen ist das Buch ein Roadmovie, in der Italo-Variante. Schwein gehabt.

Sabine Heinrich finde ich schon so lange so gut, dass ich ein bisschen Sorge hatte, ob das denn auch was wird mit dem Buch und ich sie hinterher bitte immer noch mögen kann. Am Anfang, als sich dann ein Frau-zwischen-zwei-Männern-Plot auftat und sich eine Oma mit potentiell gutem Rat abzeichnete, hatte ich kurz ernsthaft Sorge. Aber dann war das doch gar keine altersweise Rosa-Bäckchen-Oma, und es ging auch nicht um die Suche nach dem einen, wahren Mann als Lebensentwurf. Stattdessen ist das Buch ein Roadmovie, in der Italo-Variante. Schwein gehabt. Hier sind die beiden Reisenden Christopher Isherwood und W.H. Auden, die jahrzehntelang Freunde waren, gelegentlich auch Liebhaber und außerdem als Künstler viel Wert auf die Meinung des anderen gelegt haben. Die zwei, zusammen unterwegs im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg, mal britisch-kolonial zum Tee beim Botschafter, mal im Dreck und Matsch kurz hinter der Front, das liest sich einfach großartig. Eines der Highlights 2014.

Hier sind die beiden Reisenden Christopher Isherwood und W.H. Auden, die jahrzehntelang Freunde waren, gelegentlich auch Liebhaber und außerdem als Künstler viel Wert auf die Meinung des anderen gelegt haben. Die zwei, zusammen unterwegs im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg, mal britisch-kolonial zum Tee beim Botschafter, mal im Dreck und Matsch kurz hinter der Front, das liest sich einfach großartig. Eines der Highlights 2014. Schon ein bisschen alt, diese Ausgabe von Andrew Marrs Bestandsaufnahme der britischen Medienlandschaft. Aber mitten in der Zeit des Lebens-aus-dem-Koffer war das immer noch gute Lektüre, anekdotenreich, reflektiert und anschaulich. Und nebenbei auch ganz nützlich, um für den neuen Job das englischsprachige Redaktions-Vokabular wieder aufzupolieren.

Schon ein bisschen alt, diese Ausgabe von Andrew Marrs Bestandsaufnahme der britischen Medienlandschaft. Aber mitten in der Zeit des Lebens-aus-dem-Koffer war das immer noch gute Lektüre, anekdotenreich, reflektiert und anschaulich. Und nebenbei auch ganz nützlich, um für den neuen Job das englischsprachige Redaktions-Vokabular wieder aufzupolieren.  Joah. Auf eine Empfehlung hin gelesen, und die Idee, dass Gott ein hormongetriebener Jugendlicher ist, der sich leicht ablenken lässt, würde sicher das ein oder andere an dieser Welt erklären. Trotzdem: Normalerweise hab ich gelesene Bücher ganz gerne hinterher im Regal, das hier konnte ich ohne Trennungsschmerz anschließend wegtauschen.

Joah. Auf eine Empfehlung hin gelesen, und die Idee, dass Gott ein hormongetriebener Jugendlicher ist, der sich leicht ablenken lässt, würde sicher das ein oder andere an dieser Welt erklären. Trotzdem: Normalerweise hab ich gelesene Bücher ganz gerne hinterher im Regal, das hier konnte ich ohne Trennungsschmerz anschließend wegtauschen.  Wenn mir ein Künstler liegt, dann hangel ich mich ja ganz gerne durchs Gesamtwerk. Mark Gatiss schreibt Drehbücher für „Sherlock“, spielt darin Mycroft Holmes, und stand dieses Jahr am Donmar Warehouse in „Coriolanus“ auf der Bühne. (Unter Pseudonym hat er außerdem mal Geld als Autor von historisch angehauchter Pornographie verdient – die Amazon-Rezensionen zu lesen, lohnt sich!) Gatiss‘ „Lucifer Box“-Trilogie ist schon ein paar Jahre alt, aber „Wortspielerei-lastiger Roman um einen jungen, attraktiven Lebemann und Spion, der Männer, Frauen und schöne Kleidung liebt, gerne mal beim Dinner jemanden erschießt und um 1900 das Schicksal zweier untoter Wissenschaftler ermittelt und dabei wenn nicht die Welt, dann doch zumindest Italien rettet“ ist ja ein zeitlos schönes Genre. Gekonnter Trash, perfekte Pose. Jeder Bond würde sich über so einen Plot freuen. (Schönste Namen, neben Lucifer Box: Mrs Midsomer Knight, Charlie Jackpot und Miss Bella Pok.)

Wenn mir ein Künstler liegt, dann hangel ich mich ja ganz gerne durchs Gesamtwerk. Mark Gatiss schreibt Drehbücher für „Sherlock“, spielt darin Mycroft Holmes, und stand dieses Jahr am Donmar Warehouse in „Coriolanus“ auf der Bühne. (Unter Pseudonym hat er außerdem mal Geld als Autor von historisch angehauchter Pornographie verdient – die Amazon-Rezensionen zu lesen, lohnt sich!) Gatiss‘ „Lucifer Box“-Trilogie ist schon ein paar Jahre alt, aber „Wortspielerei-lastiger Roman um einen jungen, attraktiven Lebemann und Spion, der Männer, Frauen und schöne Kleidung liebt, gerne mal beim Dinner jemanden erschießt und um 1900 das Schicksal zweier untoter Wissenschaftler ermittelt und dabei wenn nicht die Welt, dann doch zumindest Italien rettet“ ist ja ein zeitlos schönes Genre. Gekonnter Trash, perfekte Pose. Jeder Bond würde sich über so einen Plot freuen. (Schönste Namen, neben Lucifer Box: Mrs Midsomer Knight, Charlie Jackpot und Miss Bella Pok.) Auch „Wortspielerei-lastiger Roman um einen leicht gealterten Lebemann und Spion, der Männer, Frauen und schöne Kleidung liebt, in den Zwanzigern eine Vereinigung amerikanischer und britischer Faschisten unterwandert und schließlich dem Teufel selbst entgegentritt“ ist ein Genre, das Aufmerksamkeit verdient. (Schönste Namen: Percy Flarge, Sal Volatile und Agnes Dei.)

Auch „Wortspielerei-lastiger Roman um einen leicht gealterten Lebemann und Spion, der Männer, Frauen und schöne Kleidung liebt, in den Zwanzigern eine Vereinigung amerikanischer und britischer Faschisten unterwandert und schließlich dem Teufel selbst entgegentritt“ ist ein Genre, das Aufmerksamkeit verdient. (Schönste Namen: Percy Flarge, Sal Volatile und Agnes Dei.)  Ebenfalls ein schönes Genre: „Wortspielerei-lastiger Roman um einen vor der Pensionierung stehenden Lebemann und Spion, der Männer, Frauen und schöne Kleidung liebt, in den Fünfzigern eine heimtückische Pfadfinder-Vereinigung auffliegen lässt, der auch sein Sohn angehört“. Am besten von den drei Bänden ist aber definitiv der erste. (Schönste Namen: Kingdom Kum und die Anarcho-Criminal Retinue of Nihilists, Incendiarists and Murderers, abgekürzt A.C.R.O.N.I.M.)

Ebenfalls ein schönes Genre: „Wortspielerei-lastiger Roman um einen vor der Pensionierung stehenden Lebemann und Spion, der Männer, Frauen und schöne Kleidung liebt, in den Fünfzigern eine heimtückische Pfadfinder-Vereinigung auffliegen lässt, der auch sein Sohn angehört“. Am besten von den drei Bänden ist aber definitiv der erste. (Schönste Namen: Kingdom Kum und die Anarcho-Criminal Retinue of Nihilists, Incendiarists and Murderers, abgekürzt A.C.R.O.N.I.M.) Eigentlich gibt es keinen Grund, das Buch auf Englisch zu lesen – Olga Grjasnowa hat es auf Deutsch geschrieben, der Originaltitel heißt „Der Russe ist einer, der Birken liebt.“ Aber gut, im Buchladen gab es das eben auf Englisch, und die Stimmung, das pralle Leben und die tiefe Trauer, sind genau so, wie die „Zeit“ es hier bejubelt.

Eigentlich gibt es keinen Grund, das Buch auf Englisch zu lesen – Olga Grjasnowa hat es auf Deutsch geschrieben, der Originaltitel heißt „Der Russe ist einer, der Birken liebt.“ Aber gut, im Buchladen gab es das eben auf Englisch, und die Stimmung, das pralle Leben und die tiefe Trauer, sind genau so, wie die „Zeit“ es hier bejubelt. Das Buch zum Snowden. Liest sich mit Journalistenblick erst spannend (Kontaktaufnahme, Treffen, Interview, alles hinter dem Rücken der US-Behörden), dann bedrückend (das schiere Ausmaß der Überwachung), zwischendurch lustig (wer glaubt, bei ihm im Büro würden schlimme Präsentationen gehalten, hat die NSA-Powerpoints noch nicht gesehen) und zum Schluss langatmig, wenn Greenwald wieder und wieder die etablierte Medienlandschaft verurteilt, weil sie ihm zu ängstlich, zu langsam und zu regierungsnah ist. Das ist, bei allen guten Argumenten, dann doch eher anstrengend, immer wieder zu lesen. Trotzdem, unterm Strich, gute Lektüre – erst recht, wenn man in Snowdens neuer Heimat lebt.

Das Buch zum Snowden. Liest sich mit Journalistenblick erst spannend (Kontaktaufnahme, Treffen, Interview, alles hinter dem Rücken der US-Behörden), dann bedrückend (das schiere Ausmaß der Überwachung), zwischendurch lustig (wer glaubt, bei ihm im Büro würden schlimme Präsentationen gehalten, hat die NSA-Powerpoints noch nicht gesehen) und zum Schluss langatmig, wenn Greenwald wieder und wieder die etablierte Medienlandschaft verurteilt, weil sie ihm zu ängstlich, zu langsam und zu regierungsnah ist. Das ist, bei allen guten Argumenten, dann doch eher anstrengend, immer wieder zu lesen. Trotzdem, unterm Strich, gute Lektüre – erst recht, wenn man in Snowdens neuer Heimat lebt.  Ein Buch über Fan-Sein, Besessenheit und das Internet, und natürlich über Musik. Und klar, der Seitenhieb gegen „Let It Be Naked“ und ähnliche Vermarktungstricks ist deutlich. Die Mythenbildung und der Hype um einen Star sind hier genau so schlau beschrieben wie das komplett unspektakuläre Leben als Mitarbeiterin eines Heimatmuseums im möglicherweise langweiligsten Ort Großbritanniens. Und dann begegnen sich diese zwei Welten, und gottseidank lässt Nick Hornby das nicht gutgehen.

Ein Buch über Fan-Sein, Besessenheit und das Internet, und natürlich über Musik. Und klar, der Seitenhieb gegen „Let It Be Naked“ und ähnliche Vermarktungstricks ist deutlich. Die Mythenbildung und der Hype um einen Star sind hier genau so schlau beschrieben wie das komplett unspektakuläre Leben als Mitarbeiterin eines Heimatmuseums im möglicherweise langweiligsten Ort Großbritanniens. Und dann begegnen sich diese zwei Welten, und gottseidank lässt Nick Hornby das nicht gutgehen.  Zu den guten Journalisten, die durch die Kündigungswelle bei der WAZ-Mediengruppe (heute Funke) ihre Stelle verloren haben, gehört auch Dennis Betzholtz aus der Dortmunder WR-Redaktion. Er hat daraufhin, parallel zum neuen Job, ein Buchprojekt auf die Beine gestellt und per Crowdfunding finanziert – mehr dazu hier. Der Schreibstil lag mir nur teilweise – ich kann das nicht gut haben, wenn mich ein Sachbuchautor direkt anspricht und mir erklärt, was ich für Schlüsse ziehen soll. Aber für die Porträts und für das Projekt selber – Respekt.

Zu den guten Journalisten, die durch die Kündigungswelle bei der WAZ-Mediengruppe (heute Funke) ihre Stelle verloren haben, gehört auch Dennis Betzholtz aus der Dortmunder WR-Redaktion. Er hat daraufhin, parallel zum neuen Job, ein Buchprojekt auf die Beine gestellt und per Crowdfunding finanziert – mehr dazu hier. Der Schreibstil lag mir nur teilweise – ich kann das nicht gut haben, wenn mich ein Sachbuchautor direkt anspricht und mir erklärt, was ich für Schlüsse ziehen soll. Aber für die Porträts und für das Projekt selber – Respekt.  Hat eigentlich jeder Journalist so eine Geschichte im Block, anrecherchiert und dann doch nie geschrieben? Meine ist jedenfalls ein Interview mit Katrin Bauerfeind, ca. 2005, als sie noch „Ehrensenf“ in Köln moderiert hat. Im Vergleich zu dieser Einfach-mal-machen-Atmosphäre damals ist dieses Buch manchmal ein bisschen routiniert (ich glaube, jedes einzelne Kapitel hat eine inhaltliche Klammer vom ersten zum letzten Satz, wie beim Spiegel), aber trotzdem schräg und unterhaltsam. In einem Jahr mit sehr viel Wartezeit auf dem Weg von oder zu diversen Flughäfen war das hier ein guter Griff als Reiselektüre.“

Hat eigentlich jeder Journalist so eine Geschichte im Block, anrecherchiert und dann doch nie geschrieben? Meine ist jedenfalls ein Interview mit Katrin Bauerfeind, ca. 2005, als sie noch „Ehrensenf“ in Köln moderiert hat. Im Vergleich zu dieser Einfach-mal-machen-Atmosphäre damals ist dieses Buch manchmal ein bisschen routiniert (ich glaube, jedes einzelne Kapitel hat eine inhaltliche Klammer vom ersten zum letzten Satz, wie beim Spiegel), aber trotzdem schräg und unterhaltsam. In einem Jahr mit sehr viel Wartezeit auf dem Weg von oder zu diversen Flughäfen war das hier ein guter Griff als Reiselektüre.“ Wer diesen Titel mit „Verdammtes Moskau“ übersetzen möchte, liegt leider falsch. Stattdessen vögelt sich hier jemand durchs Hauptstadtleben, halb athlethisch, halb blasiert, gerne auch mal frauenfeindlich und rundum mit der Erotik einer Runde Zirkeltraining.

Wer diesen Titel mit „Verdammtes Moskau“ übersetzen möchte, liegt leider falsch. Stattdessen vögelt sich hier jemand durchs Hauptstadtleben, halb athlethisch, halb blasiert, gerne auch mal frauenfeindlich und rundum mit der Erotik einer Runde Zirkeltraining.  Das wahrscheinlich berühmteste Autorenduo der Sowjetunion bestand aus den Satirikrn Ilja Ilf und Jewgeni Petrow. In den Dreißigerjahren sind sie zusammen durch die USA gereist, chauffiert in (natürlich) einem Ford, und haben für ihre Leser zuhause alles aufgeschrieben: was ein drugstore ist und was „downtown“, wie allgegenwärtig die Werbung für Coca-Cola und wie es ist, Henry Ford zu einer Audienz treffen zu dürfen. Und ja, das ist ein kapitalismuskritischer, sowjetisch geprägter Blick aufs Land, aber vor allem ein neugieriger mit viel Interesse am Alltag und einem Blick für Details. Die 2011er Ausgabe ist schon wieder vergriffen, aber es gibt sie bei Amazon für den Kindle.

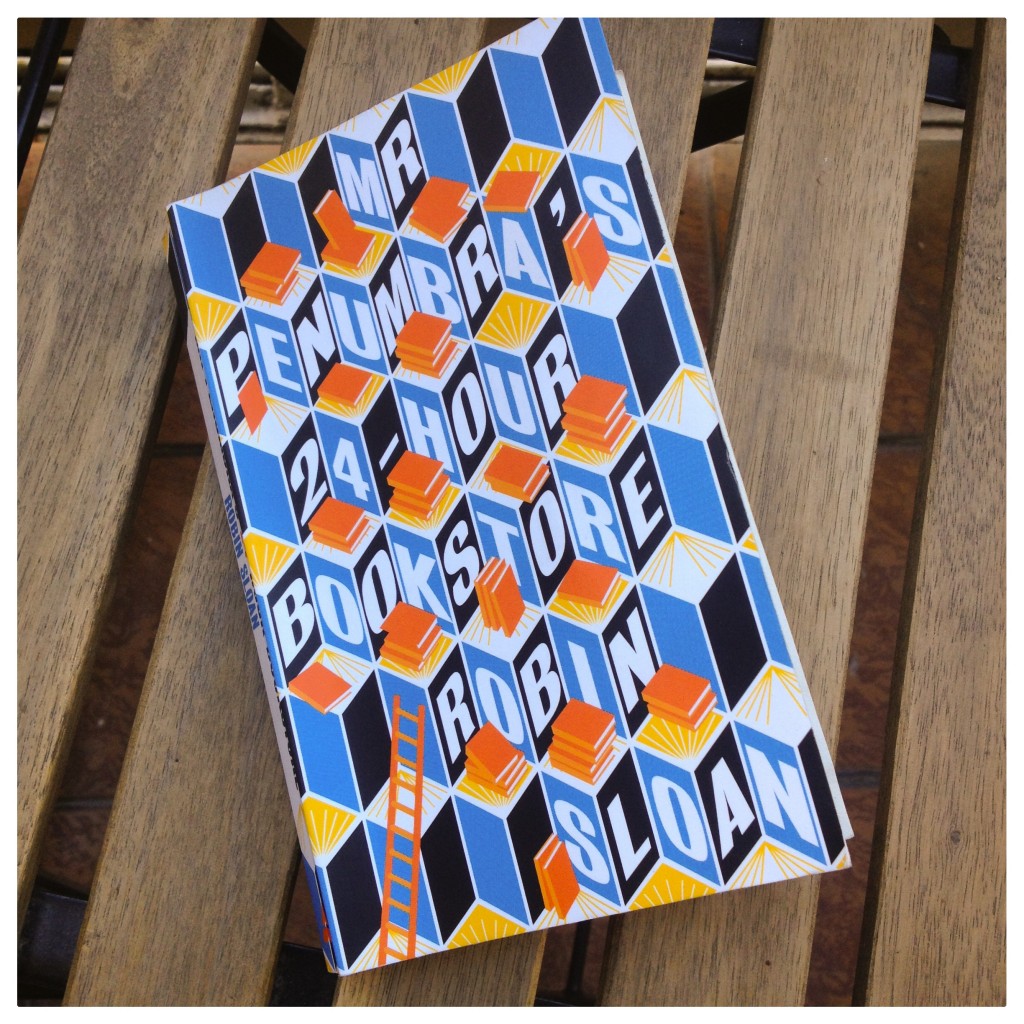

Das wahrscheinlich berühmteste Autorenduo der Sowjetunion bestand aus den Satirikrn Ilja Ilf und Jewgeni Petrow. In den Dreißigerjahren sind sie zusammen durch die USA gereist, chauffiert in (natürlich) einem Ford, und haben für ihre Leser zuhause alles aufgeschrieben: was ein drugstore ist und was „downtown“, wie allgegenwärtig die Werbung für Coca-Cola und wie es ist, Henry Ford zu einer Audienz treffen zu dürfen. Und ja, das ist ein kapitalismuskritischer, sowjetisch geprägter Blick aufs Land, aber vor allem ein neugieriger mit viel Interesse am Alltag und einem Blick für Details. Die 2011er Ausgabe ist schon wieder vergriffen, aber es gibt sie bei Amazon für den Kindle. Eines der Bücher, an denen ich 2014 den meisten Spaß hatte. Im Urlaub auf der Wiese, im Regionalexpress in NRW, in Moskau am Schreibtisch. Mehr dazu hier (zuerst lesen) und hier (danach).

Eines der Bücher, an denen ich 2014 den meisten Spaß hatte. Im Urlaub auf der Wiese, im Regionalexpress in NRW, in Moskau am Schreibtisch. Mehr dazu hier (zuerst lesen) und hier (danach).  Nützlich, anschaulich, sprachlich manchmal recht drüsch – aber dafür reißt das bunte Thema es immer wieder raus: Wer sich für die Geschichte der Meme interessiert oder dafür, unter welchen Bedingungen sie gedeihen, ist nach diesem Buch auf Stand und hat (Kopierpaste! Snowclones!) auch gleich noch ein paar neue Vokabeln gelernt.

Nützlich, anschaulich, sprachlich manchmal recht drüsch – aber dafür reißt das bunte Thema es immer wieder raus: Wer sich für die Geschichte der Meme interessiert oder dafür, unter welchen Bedingungen sie gedeihen, ist nach diesem Buch auf Stand und hat (Kopierpaste! Snowclones!) auch gleich noch ein paar neue Vokabeln gelernt. Nochmal Christopher Isherwood (für 2015 liegt noch mehr auf dem Lesestapel), diesmal über seine Zeit in Berlin, das schwule Nachtleben, den Aufstieg der Nazis und Isherwoods Versuch, seinen deutschen Partner Heinz außer Landes in Sicherheit zu bringen. Viele Versuche, auf halblegalen Wegen an ein Visum für ihn zu kommen, scheitern; die beiden hangeln sich von Land zu Land, bis die Gestapo Heinz fasst.

Nochmal Christopher Isherwood (für 2015 liegt noch mehr auf dem Lesestapel), diesmal über seine Zeit in Berlin, das schwule Nachtleben, den Aufstieg der Nazis und Isherwoods Versuch, seinen deutschen Partner Heinz außer Landes in Sicherheit zu bringen. Viele Versuche, auf halblegalen Wegen an ein Visum für ihn zu kommen, scheitern; die beiden hangeln sich von Land zu Land, bis die Gestapo Heinz fasst.  Don ist 39, Wissenschaftler mit ausgeprägten autistischen Zügen und auf der Suche nach einer Frau im Sinne von Ehefrau – per Liste mit strengen Kriterien. Als Folge eines verunglückten Dates sortiert Don zum Beispiel alle Frauen aus, die glauben, es mache einen Unterschied, ob man zum Nachtisch Pfirsich- oder Aprikoseneis isst. Und ja, das ist sehr lustig, aber nicht auf Dons Kosten, sondern dadurch, dass unterschiedliche Vorstellungen davon, was „normal“ oder „richtig“ ist, miteinander kollidieren. Sony will es verfilmen, das macht mir ein bisschen Angst, aber gut. Mal abwarten.

Don ist 39, Wissenschaftler mit ausgeprägten autistischen Zügen und auf der Suche nach einer Frau im Sinne von Ehefrau – per Liste mit strengen Kriterien. Als Folge eines verunglückten Dates sortiert Don zum Beispiel alle Frauen aus, die glauben, es mache einen Unterschied, ob man zum Nachtisch Pfirsich- oder Aprikoseneis isst. Und ja, das ist sehr lustig, aber nicht auf Dons Kosten, sondern dadurch, dass unterschiedliche Vorstellungen davon, was „normal“ oder „richtig“ ist, miteinander kollidieren. Sony will es verfilmen, das macht mir ein bisschen Angst, aber gut. Mal abwarten. In einem Jahr, wo die Tische in den Buchläden voll liegen mit Literatur zum Ersten Weltkrieg, war das hier das eine, an das ich mich gewagt habe – wegen des Autors. Interessant war vor allem seine Einschätzung, wie der Krieg die britische Gesellschaft verändert hat.

In einem Jahr, wo die Tische in den Buchläden voll liegen mit Literatur zum Ersten Weltkrieg, war das hier das eine, an das ich mich gewagt habe – wegen des Autors. Interessant war vor allem seine Einschätzung, wie der Krieg die britische Gesellschaft verändert hat. „Schockierend geschmacklos“ fand die New York Times (bzw. ihre Autorin Michiko Kakutani) dieses Buch, in dem zwei Männer mit sowas ähnlichem wie Zeitreise-Technologie zu verhindern versuchen, dass Hitler geboren wird. Ich bin immer noch baff, wie sie zu dem Verriss kommt, denn abgesehen vom britischen Humor schneidet dieses Buch Fragen an, über die man gut und lange diskutieren kann: Wie entscheidend war Hitler als Person? War er der eine Mensch, der ein Volk verführen konnte, oder war die Stimmung in der deutschen Bevölkerung so, dass das auch anderen gelungen wäre? Welche Mittel sind gerechtfertigt im Kampf gegen das Böse? Und wenn sich das Böse in einem Menschen manifestiert, wird ohne ihn dann alles gut oder ist das, möglicherweise, ein Kinderglaube? Der Moment, in dem es Hitler nie gegeben hat, ist darum hier im Buch auch nicht der Schluss.

„Schockierend geschmacklos“ fand die New York Times (bzw. ihre Autorin Michiko Kakutani) dieses Buch, in dem zwei Männer mit sowas ähnlichem wie Zeitreise-Technologie zu verhindern versuchen, dass Hitler geboren wird. Ich bin immer noch baff, wie sie zu dem Verriss kommt, denn abgesehen vom britischen Humor schneidet dieses Buch Fragen an, über die man gut und lange diskutieren kann: Wie entscheidend war Hitler als Person? War er der eine Mensch, der ein Volk verführen konnte, oder war die Stimmung in der deutschen Bevölkerung so, dass das auch anderen gelungen wäre? Welche Mittel sind gerechtfertigt im Kampf gegen das Böse? Und wenn sich das Böse in einem Menschen manifestiert, wird ohne ihn dann alles gut oder ist das, möglicherweise, ein Kinderglaube? Der Moment, in dem es Hitler nie gegeben hat, ist darum hier im Buch auch nicht der Schluss.  600 Seiten, ein Brocken von einem Buch, und trotzdem durfte es mit ins Flugreisegepäck, weil Michael Palin einfach so unterhaltsam schreibt. Weil es faszinierend ist, wie Kreativität bei Monty Python funktioniert, auch wenn sich immer mal wieder lästige Orga-Aufgaben und Promotermine dazwischendrängen (und im Zweifel immer an Palin hängenbleiben und nie an John Cleese). Und auch, weil das ganze Umfeld einem erst recht klar macht, wie revolutionär dieser Humor zu seiner Zeit war, und wie viele Instanzen, von Fernsehsendern bis zu Filmverleihern, versucht haben, ihn einzudampfen, damit er doch bitte gefälliger und weniger provokant wird.

600 Seiten, ein Brocken von einem Buch, und trotzdem durfte es mit ins Flugreisegepäck, weil Michael Palin einfach so unterhaltsam schreibt. Weil es faszinierend ist, wie Kreativität bei Monty Python funktioniert, auch wenn sich immer mal wieder lästige Orga-Aufgaben und Promotermine dazwischendrängen (und im Zweifel immer an Palin hängenbleiben und nie an John Cleese). Und auch, weil das ganze Umfeld einem erst recht klar macht, wie revolutionär dieser Humor zu seiner Zeit war, und wie viele Instanzen, von Fernsehsendern bis zu Filmverleihern, versucht haben, ihn einzudampfen, damit er doch bitte gefälliger und weniger provokant wird. Ist wahrscheinlich für niemanden sonst heute noch interessant, aber der Vergleich zwischen Journalistenalltag in Moskau damals und heute kann schon helfen, sich 2014 an manchem weniger festzubeißen. Die durften damals noch nicht mal eine Kanu-Tour machen, ohne ihre Route vorher zur Genehmigung einzureichen, und Klopapier haben sie sicherheitshalber beim Umzug direkt mitgebracht. Dagegen sind der heutige Formularwahn und das Importverbot für genießbaren Käse dann doch kleinere Baustellen.

Ist wahrscheinlich für niemanden sonst heute noch interessant, aber der Vergleich zwischen Journalistenalltag in Moskau damals und heute kann schon helfen, sich 2014 an manchem weniger festzubeißen. Die durften damals noch nicht mal eine Kanu-Tour machen, ohne ihre Route vorher zur Genehmigung einzureichen, und Klopapier haben sie sicherheitshalber beim Umzug direkt mitgebracht. Dagegen sind der heutige Formularwahn und das Importverbot für genießbaren Käse dann doch kleinere Baustellen. Nicht so gut wie „Moab Is My Washpot“ und „The Fry Chronicles“, und ich glaube, es liegt daran, dass es weniger um Stephen Frys Innenleben und seine Suche danach geht, wo in der Welt er so hingehört. Auch „More Fool Me“ ist immer noch unterhaltsam, aber jetzt eher eine Sammlung von Döneken rund um britische Promis. „Wie ich mal bei einem sympathischen Fremden befürwortet habe, dass er Mitglied in meinem Club werden darf, und dann war das doch der soundso aus der Band soundso und ich kannte den gar nicht.“ Hm.

Nicht so gut wie „Moab Is My Washpot“ und „The Fry Chronicles“, und ich glaube, es liegt daran, dass es weniger um Stephen Frys Innenleben und seine Suche danach geht, wo in der Welt er so hingehört. Auch „More Fool Me“ ist immer noch unterhaltsam, aber jetzt eher eine Sammlung von Döneken rund um britische Promis. „Wie ich mal bei einem sympathischen Fremden befürwortet habe, dass er Mitglied in meinem Club werden darf, und dann war das doch der soundso aus der Band soundso und ich kannte den gar nicht.“ Hm. Ja, okay, ich hab das wegen des Covers gekauft. Was kein Fehler war, die kleine Geschichte über Liebe, Dichtung und Identität liest sich schnell mal so weg – und hat bei allem Flausch am Schluss dann sogar noch einen klugen Dreh, sowas mag ich ja gern.

Ja, okay, ich hab das wegen des Covers gekauft. Was kein Fehler war, die kleine Geschichte über Liebe, Dichtung und Identität liest sich schnell mal so weg – und hat bei allem Flausch am Schluss dann sogar noch einen klugen Dreh, sowas mag ich ja gern. Im September hat der Guardian die Titelgeschichte der Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht, und ja, am Ende ist Thatcher tot, aber darum geht es nur bedingt. Die ersten paar Geschichten sind alle auf ihre Art düster, da bleibt vor allem die Stimmung als Eindruck. Und dann „Harley Street“, deren Schlusspointe ich sowas von gar nicht habe kommen sehen, dass ich sie direkt noch mal lesen musste und gar nicht fassen konnte, was mir alles durchgegangen war. Aber auf sowas war ich nach dem ganzen Bedrückenden einfach nicht gefasst. Ein klasse Buch jedenfalls, und überhaupt: Kurzgeschichten werden 2015 mehr gelesen!

Im September hat der Guardian die Titelgeschichte der Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht, und ja, am Ende ist Thatcher tot, aber darum geht es nur bedingt. Die ersten paar Geschichten sind alle auf ihre Art düster, da bleibt vor allem die Stimmung als Eindruck. Und dann „Harley Street“, deren Schlusspointe ich sowas von gar nicht habe kommen sehen, dass ich sie direkt noch mal lesen musste und gar nicht fassen konnte, was mir alles durchgegangen war. Aber auf sowas war ich nach dem ganzen Bedrückenden einfach nicht gefasst. Ein klasse Buch jedenfalls, und überhaupt: Kurzgeschichten werden 2015 mehr gelesen!  Gesammelte Kolumnen von Caitlin Moran, viele gut, manche ausgezeichnet. Schon allein für den Text darüber, was für sie als Außenseitermädchen aus der wahrscheinlich ärmsten und sicher unkonventionellsten Familie im Ort die Stadtbücherei bedeutet hat, ist eine Hymne aufs Lesen, die das ganze Buch lohnt.

Gesammelte Kolumnen von Caitlin Moran, viele gut, manche ausgezeichnet. Schon allein für den Text darüber, was für sie als Außenseitermädchen aus der wahrscheinlich ärmsten und sicher unkonventionellsten Familie im Ort die Stadtbücherei bedeutet hat, ist eine Hymne aufs Lesen, die das ganze Buch lohnt. Wochen später, und ich weiß immer noch nicht, ob das nun ein intelligentes, philosophisch angehauchtes Buch ist oder doch ziemlich exakt kalkulierter Edelkitsch. Besonders hängengeblieben: das oberflächliche Oberschichts-Paar, dass seine Töchter „Colombe“ und „Paloma“ nennt (zwei Täubchen), die Katzen aber „Constitution“ und „Parliament“. Nach diesem hier und dem einsamen Postmann weiter oben muss ich jedenfalls so schnell kein drittes Buch mehr lesen, in dem westliche Seelen durch Begegnung mit japanischer Kultur Erlösung finden.

Wochen später, und ich weiß immer noch nicht, ob das nun ein intelligentes, philosophisch angehauchtes Buch ist oder doch ziemlich exakt kalkulierter Edelkitsch. Besonders hängengeblieben: das oberflächliche Oberschichts-Paar, dass seine Töchter „Colombe“ und „Paloma“ nennt (zwei Täubchen), die Katzen aber „Constitution“ und „Parliament“. Nach diesem hier und dem einsamen Postmann weiter oben muss ich jedenfalls so schnell kein drittes Buch mehr lesen, in dem westliche Seelen durch Begegnung mit japanischer Kultur Erlösung finden.  Bei John Rebus geht es ja gerne mal um die großen moralischen Fragen. Diesmal auch, und der Ton ist für seine Verhältnisse manchmal regelrecht heiter. Er hat mehr als sonst die Zügel in der Hand, und man gönnt ihm das so, dem ollen, abgeklärten Sack.

Bei John Rebus geht es ja gerne mal um die großen moralischen Fragen. Diesmal auch, und der Ton ist für seine Verhältnisse manchmal regelrecht heiter. Er hat mehr als sonst die Zügel in der Hand, und man gönnt ihm das so, dem ollen, abgeklärten Sack. Schon ein paar Jahre alt, taugt aber immer noch als kleines Russland-Einsteigerbuch. Der Stil ist mir manchmal ein bisschen zu betulich (hab mich gefragt, ob das mal Kolumnen waren, und ob da ein Redakteur den berüchtigten Satz gesagt hat, man solle beim Leser nicht so viel voraussetzen), aber ja, kann man gut mal lesen.

Schon ein paar Jahre alt, taugt aber immer noch als kleines Russland-Einsteigerbuch. Der Stil ist mir manchmal ein bisschen zu betulich (hab mich gefragt, ob das mal Kolumnen waren, und ob da ein Redakteur den berüchtigten Satz gesagt hat, man solle beim Leser nicht so viel voraussetzen), aber ja, kann man gut mal lesen. Gekauft bei Oxfam in London – das Buch konnte ja nur gewinnen. India Knight kannte ich bisher nur von Twitter, hier schreibt sie über eine Weihnachts-Perfektionistin, und nein, das ist nicht so klischeeig, wie es gerade klingt. Aber nachdem jahrelang die englische Tradition gewahrt werden muss, ist das schönste Fest im Buch dann das im sonnigen Ausland. Vermutlich hat die Geschichte eine Moral, das stört aber nicht weiter.

Gekauft bei Oxfam in London – das Buch konnte ja nur gewinnen. India Knight kannte ich bisher nur von Twitter, hier schreibt sie über eine Weihnachts-Perfektionistin, und nein, das ist nicht so klischeeig, wie es gerade klingt. Aber nachdem jahrelang die englische Tradition gewahrt werden muss, ist das schönste Fest im Buch dann das im sonnigen Ausland. Vermutlich hat die Geschichte eine Moral, das stört aber nicht weiter. Wer sich noch mal vergewissern möchte, wie das alles war mit dem Feminismus, warum das Thema weiter wichtig ist und man keine anstrengende Spaßbremse ist, wenn man es wichtig nimmt: Das hier ist euer Buch. Es ist das wahrscheinlich bestgelaunte Buch über Sexismus und was man dagegen tun kann, es hat eine Haltung und einen unverwechselbaren Ton.

Wer sich noch mal vergewissern möchte, wie das alles war mit dem Feminismus, warum das Thema weiter wichtig ist und man keine anstrengende Spaßbremse ist, wenn man es wichtig nimmt: Das hier ist euer Buch. Es ist das wahrscheinlich bestgelaunte Buch über Sexismus und was man dagegen tun kann, es hat eine Haltung und einen unverwechselbaren Ton.  Nachdem der KGB das Manuskript für seinen jüngsten Roman beschlagnahmt hatte, reiste Vasili Grossman Anfang der Sechziger nah Armenien, um dort einen Roman zu übersetzen. Nebenher entstand dabei dieses Buch, eine Mischung aus Reisebericht und lautem Nachdenken über Stalins Politik, über Nationalismus und Propaganda, über innere Emigration und Selbstmord. Ohne große Struktur – Grossman schreibt sich alles von der Seele – aber in klarer Sprache und bei allem Ernsten auch mit viel Humor, Wärme und Selbstironie. (Im Anhang gibt es ein kleines Glossar, was bei den vielen literarischen und historischen Anspielungen auch wirklich hilfreich ist.)

Nachdem der KGB das Manuskript für seinen jüngsten Roman beschlagnahmt hatte, reiste Vasili Grossman Anfang der Sechziger nah Armenien, um dort einen Roman zu übersetzen. Nebenher entstand dabei dieses Buch, eine Mischung aus Reisebericht und lautem Nachdenken über Stalins Politik, über Nationalismus und Propaganda, über innere Emigration und Selbstmord. Ohne große Struktur – Grossman schreibt sich alles von der Seele – aber in klarer Sprache und bei allem Ernsten auch mit viel Humor, Wärme und Selbstironie. (Im Anhang gibt es ein kleines Glossar, was bei den vielen literarischen und historischen Anspielungen auch wirklich hilfreich ist.) Danke an alle Buch-Empfehler, an meine Book-Club-Mädels, die netten Leute vom Moscow Book Swap und an alle, die direkt oder über Umwege Bücherbote gespielt haben, damit alles gut in Moskau ankommt. Ihr habt einen gut!